Bienenhaltung und Betriebsweisen in verschiedenen Systemen.

So lautet der etwas sperrige Titel der Fortbildungs-Veranstaltung des Imkerverein Wetzlar e.V. an der Naturschutz – Akademie am 1. Donnerstag im Monat März. Über 70 sehr interessierte Imkerinnen und Imker aus dem IV WZ e.V. und den umliegenden Imkervereinen Leun, Untere Dill, Hüttenberg, Dünsberg, Gießen u.a. wurden wieder einmal nicht enttäuscht.

Christian Dreher, Bienenberater am Bieneninstitut Kirchhain, schlägt in einem spannenden und informativen Vortrag den Bogen von den Anfängen der Bienenhaltung bis hin heutigen, modernen Betriebsweisen. Selbst “Alte Hasen” aber auch die jüngeren Imker sind von Anfang bis Ende mit Begeisterung dabei. 1,5 kurzweilige Stunden lang bringt Dreher in seiner typischen Art eine Information nach der anderen.

Christian Dreher, Bienenberater am Bieneninstitut Kirchhain, schlägt in einem spannenden und informativen Vortrag den Bogen von den Anfängen der Bienenhaltung bis hin heutigen, modernen Betriebsweisen. Selbst “Alte Hasen” aber auch die jüngeren Imker sind von Anfang bis Ende mit Begeisterung dabei. 1,5 kurzweilige Stunden lang bringt Dreher in seiner typischen Art eine Information nach der anderen.

Nach einem kurzen Aufgalopp mit einer Zeitreise durch die Imkerei von uralten spanischen Höhlenmalereien über mittelalterliche Zeidlerei geht´s hin zu Pfarrer Langstroth, Mitte des 19. Jahrh. Er ist einer der Begründer der modernen Imkerei. Seine Erkenntnisse über den “BEESPACE”, den Bienenabstand, den die Bienen nicht zubauen, also 6-8 (max.9) mm, haben die moderne Systemimkerei erst möglich gemacht.

Um 1900 gab es noch mehrere hundert verschiedene Rähmchenmaße, jedes Dorf hatte eine eigenes Maß. Inzwischen haben sich die vier großen Rähmchenmaße durchgesetzt.

- Deutsch Normal >> vor allem in Norddeutschland

- Zander >> vor allem im Süden und in der MItte

- Dadant >> größtes gängiges Maß, immer mehr Berufsimker verwenden das

- Langstroth

Der Trend geht eindeutig zu größeren Maßen im Brutraum und kleineren (weil leichter!) Maßen im Honigraum.

Interessant in der Dadant Imkerei ist, dass im Winter eher mehr Rähmchen als im Sommer vor dem Trrennschied benutzt werden. Die Berufsimker arbeiten mit kaum mehr als 7 Rähmchen, die 10er Kiste ist niemals voll. Überzählige Rähmchen werden eher hinter dem Schied gelagert, die Bienen können sich ja dann holen, was sie brauchen.

In anderen Systemen entsteht mehr und mehr die Diskussion, wenn man einzargig überwintert hat, ob man ein- oder zweizargig die Brut führen soll. Auch einzargig geführte Völker bringen die gleiche Honigleistung, vielleicht sogar mehr, so Christian Dreher.

Bei der Entscheidung für “zweizargig” sollte jetzt der 2. Brutraum drauf. Der obere Raum wird von den Bienen dann komplett (bis auf die Außenwaben) für die Brut verwandt. Das beutet, Brut bis oben hin ohne Honigkranz. Der untere Raum wird dann im Laufe des Jahres immer leerer und bleibt Ausweichraum. Bei zweizargiger Führung immer mit 2 Drohenrahmen arbeiten, rechts und links zweiter von außen.

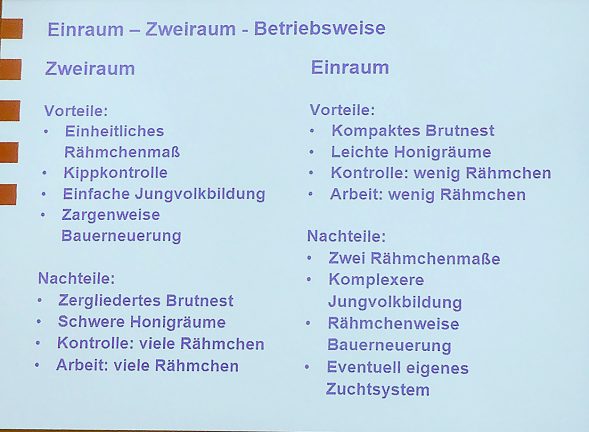

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Betriebsweisen sieht man kompakt auf diesem Schaubild:

Insgesamt war es ein spannender Abend, bei dem Jung- und Altimker etwas mit nach Hause nehmen konnten!